Казахстанские НПЗ: итоги стагнации

Затянувшаяся модернизация нефтеперерабатывающих производств приводит к выводу о незаинтересованности ни профильных ведомств, ни самой национальной компании «КазМунайГаз» в скорейшем доведении отечественных НПЗ до современного технологического уровня. В условиях бензинового дефицита можно легко повышать цены и практически без проблем ловить рыбку «сверхдоходов». Ситуацию усугубляет отпуск тенге в свободное плавание и ставший отчетливым тренд снижения объемов нефтедобычи. Это может привести к тому, что обещаемое к 2017 году бензиновое изобилие так и не случится.

Затянувшаяся модернизация нефтеперерабатывающих производств приводит к выводу о незаинтересованности ни профильных ведомств, ни самой национальной компании «КазМунайГаз» в скорейшем доведении отечественных НПЗ до современного технологического уровня. В условиях бензинового дефицита можно легко повышать цены и практически без проблем ловить рыбку «сверхдоходов». Ситуацию усугубляет отпуск тенге в свободное плавание и ставший отчетливым тренд снижения объемов нефтедобычи. Это может привести к тому, что обещаемое к 2017 году бензиновое изобилие так и не случится.

О планах по реконструкции и модернизации действующих в стране НПЗ неоднократно заявлялось и правительством Казахстана, и руководством этих заводов, но запустить инновационный механизм и залить страну качественным бензином никак не удается. Очевидно, что крупный бизнес заинтересован лишь в получении прибыли, а не в инвестировании в модернизацию производства.

В стране действует три находящихся под управлением АО «КазМунайГаз – Переработка и маркетинг» завода: Атырауский НПЗ (1945), Павлодарский НХЗ (1978) и Чимкентский PKOP (1985). Низкое технологическое состояние этих НПЗ, неспособных удовлетворить потребности Казахстана в ГСМ ни по количеству, ни по качеству, по-прежнему порождает дефицит нефтепродуктов и высокий объем их импорта.

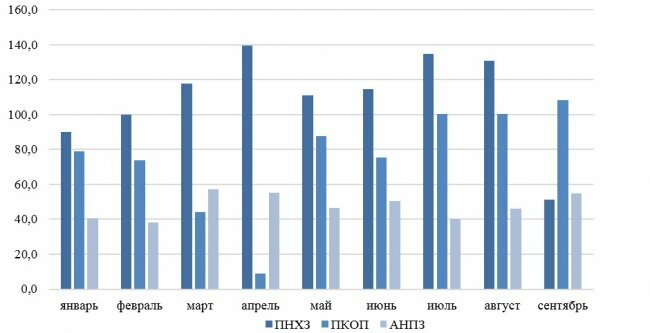

Установленное на заводах оборудование имеет высокую степень физического и морального износа и если в 1991 году на них перерабатывалось 18 млн тонн сырья, то сегодня немногим более 14 млн тонн. При этом выход моторного топлива, соответствующего лишь классу «Евро-2» (см. «Производство бензина»), почти втрое ниже, чем на их современных зарубежных аналогах, а дефицит топлива, превышающий 30%, восполняется за счет импорта как из России, так и других стран.

Производство бензина, тыс. тонн

Источник: АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» (ИАЦНГ)

Планы …

С целью полного удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов в мае 2009 года правительством был утвержден «Комплексный план развития НПЗ РК на 2009-2015 гг.». Его реализация должна довести суммарную мощность НПЗ до 18,5 млн тонн, увеличить глубину переработки нефти до 90%, удвоить выход светлых нефтепродуктов и не только полностью обеспечить страну ГСМ, соответствующими стандартам Евро-4 и Евро-5, но и экспортировать излишки.

Ожидалось, что экспортные объемы топлива составят по бензину 2,2 млн тонн, дизелю - 1,1 млн тонн, авиакеросину - 0,15 млн тонн. Достичь показателей планировалось увеличением числа технологических установок: на Атырауском НПЗ – с 10 до 20, на Чимкентском РКОР – с 9 до 15, на Павлодарском НХЗ – с 13 до 18.

При этом на Атырауском НПЗ должно быть реализовано два проекта – комплекс производства ароматических углеводородов (КПА) и комплекс глубокой переработки нефти (КГПН). КПА будет работать в нефтехимическом (производиться бензол и параксилол) или топливном варианте (на 20% увеличив производство бензина). Проект КГПН позволил бы увеличить выпуск высокооктанового бензина, авиационного и дизельного топлива.

Предполагалось, что реализация этих проектов, увеличив выход готовой продукции с 50% до 87%, решит проблему дефицита бензина в западных регионах Казахстана. Завершиться первый проект должен был во II-ом квартале 2013 года, второй – в начале текущего года.

Реконструкция НПЗ в Чимкенте также была запланирована в два этапа. Первый этап направлен на выработку моторного топлива по экологическим стандартам Евро-4 и 5. Второй этап – на доведение глубины переработки нефти до 90%, а проектной мощности по переработке нефти до 6 млн тонн в год.

Модернизация Павлодарского НХЗ, ориентированного пока на западносибирскую нефть, предусматривает не только увеличение мощности по переработке сырья до 7 млн тонн в год, но и возможность переработки казахстанской (кумкольской и актюбинской) нефти. Нововведения позволили бы существенно увеличить выработку высокооктанового бензина, авиатоплива и дизтоплива, сократить производство мазута.

… и реалии

Заканчивается 2015 год, но и спустя 6 лет после принятия масштабной программы наблюдаем всю ту же картину: бензиновый дефицит, зависимость от российского рынка ГСМ и увеличение сырьевой направленности экономики. Тем не менее, в июне текущего года менеджер Минэнергетики РК Алишер Аргимбаев, заявил, что с 2016 года вопрос дефицита бензина и дизельного топлива в Казахстане будет решен. Но насколько это бравурное заявление соответствует фактам? Ведь подобные обещания чиновников страна слышит постоянно.

Сегодня амбициозные проекты по строительству новых производственных мощностей ни на одном из заводов не завершены. Все сроки сорваны. На АНПЗ идут пусконаладочные работы лишь на КПА, на заводе в Чимкенте в начале октября введена в эксплуатацию с годовым опозданием только установка гидроочистки дизтоплива.

В Павлодаре, вместо пуска первых двух комплексов к 1 января 2016 года, завершили лишь разработку проектно-сметной документации и приступили к строительно-монтажным работам.

Таким образом, в 2016 году республика не сможет избавиться от иностранной зависимости на топливном рынке страны. Тем более, что после модернизации заводам потребуется дополнительно еще около 5 млн тонн сырой нефти. А где их взять, если нефть качают с уже прошедших пик добычи месторождений? Вопрос «за счет каких ресурсов будет обеспечиваться полная загрузка расширенных мощностей заводов?» остается открытым.

Другая крупная проблема – финансирование: проекты модернизации реализуются практически на заемные средства. И это понятно. У нацкомпании «КазМунайГаз» накопившиеся долги оцениваются в не менее чем $18 млрд и у самих НПЗ ситуация не лучше. В частности, осуществивший в 2012 году заем у банков (с возвратом в 2025 году) Атырауский НПЗ по итогам 2014 года получил убыток до налогообложения в размере 1,65 млрд тенге.

Низкое технологическое состояние этих НПЗ, неспособных удовлетворить потребности Казахстана в ГСМ ни по количеству, ни по качеству

Найдутся ли в такой ситуации инвесторы, желающие вкладывать необходимые средства, причем с долгим сроком окупаемости? Тем более что если первоначально стоимость модернизации оценивалась в $3,5 млрд, то теперь около $6 млрд.

Амбициозные проекты по строительству новых производственных мощностей ни на одном из заводов не завершены, все сроки сорваны

Отпуск курса тенге в свободное плавание усугубит ситуацию с модернизацией. По результатам 10 месяцев девальвация тенге по отношению к евро выросла до уровня порядка 38%, к российскому рублю – 36,3%. Официальный обменный курс национальной валюты в среднем за октябрь повысился до 275,5 тенге за доллар, 310 тенге за евро и 4,4 тенге за рубль. Падение тенге продолжается и это говорит об очень серьезных проблемах в экономике страны.

Обесценение тенге ведет к удорожанию себестоимости производства топлива и его возможной неконкурентоспособности, прежде всего, с бензином поставляемом из России. В этих условиях возрастает риск затоваривания отечественных НПЗ собственной продукцией, что уже не однократно происходило.

Необходимость очередного сдвига сроков завершения модернизации НПЗ очевидна. И если ранее в правительстве обещали завершить реконструкцию и модернизацию трех отечественных НПЗ до конца 2016 года, то теперь на 2016 год оставлен только Атырауский НПЗ.

После модернизации заводам потребуется дополнительно еще около 5 млн тонн сырой нефти. А где их взять?

Сроки для заводов в Чимкенте и Павлодаре сдвинуты на 2017 год. Но, учитывая сложность экономической ситуации, вряд ли это последняя подвижка сроков.

Другая крупная проблема – финансирование: проекты модернизации реализуются за счет заемных средств

Поэтому все заявления и обещания властей о скором насыщении топливного рынка не вызывают доверия и их следует считать не более чем ритуальными песнопениями.

Куда «рынок» вывезет

С целью не допустить дефицита моторного топлива на внутреннем рынке, с 4 сентября было отменено регулирование розничных цен на бензин Аи-92, на очереди отмена регулирования на дизтопливо. Однако цену на АИ-92 отпустили весьма условно: у розничных продавцов есть предел рентабельности, который не должен превышать 17-19% от оптовой цены. Таким образом, зависимость АЗС от крупных оптовых компаний никуда не делась.

Необходимость очередного сдвига сроков модернизации НПЗ очевидна, а обещания властей о скором насыщении рынка качественным топливом не вызывают доверия

В итоге по всему Казахстану цена на ставшую нерегулируемой марку бензина АИ-92 оказалась не только вполне регулируемой, но и практически идентичной – в сентябре она подскочила со 108 до 125 тенге. В октябре на заправках «КазМунайГаза» она установилась в размере 130 тенге за литр, на остальных заправках пока 126-128 тенге. Глава энергетического ведомства В.Школьник как всегда предложил «оригинальный» выход: не покупать бензин на АЗС с высокими ценами. Но ведь и сегодняшние цены это не предел.

В условиях, когда более 80% оптового рынка нефтепродуктов принадлежит пяти крупным компаниям, которые и определяют ситуацию на рынке, рыночные механизмы действовать не могут. Так, цены на нефть уже упали почти вдвое, но рынок ГСМ на это отреагировал повышением стоимости бензина. Возникающий дефицит топлива в стране гасится одним способом – повышением цен. Другой способ борьбы с дефицитом – увеличение объемов производства, видимо, не по силам. За более чем 20 лет независимости не построено но одного нового НПЗ, ни модернизированы старые.

Абсурдность сложившейся ситуации кроется в сырьевом лоббировании, которое в Парламенте РК проводят не заинтересованные в развитии внутреннего рынка нефтепродуктов сторонники свободных оптовых цен на топливо. Так, представители Минэнерго заявляют о невозможности их регулирования в связи с… их различной себестоимостью на трех отечественных НПЗ. Но у более трех тысяч АЗС также различная себестоимость, тем не менее, для всех розничных реализаторов устанавливались предельные цены.

Правительство, вроде бы отменив регулирование на бензин АИ 92, только усугубило ситуацию с развитием внутреннего рынка нефтепродуктов и показало нежелание отказаться от сырьевой зависимости в экономике.

Изначально обсуждался другой вариант: предлагалось не регулировать цену только российских нефтепродуктов, доля которых на нашем рынке составляет 30-40%. Во-первых, они лучше по качеству (Евро-4 и Евро-5), поэтому казахстанский бензин стандарта Евро-2 нельзя уравнивать с российским по цене, тем самым увеличивая доходы реализаторов бензина низкого качества.

Казахстанские владельцы сети крупных АЗС при установлении ценовой разницы даже предлагали бесплатно проверять качество местного и российского бензина в своих лабораториях. При таком варианте российские нефтепродукты конкурировали бы с казахстанскими и местным переработчикам пришлось бы заняться модернизацией НПЗ, а соперничество в итоге привело бы к установлению более-менее реальной цены.

Новая приватизация?

Постоянное затягивание модернизации отечественных НПЗ привело к тому, что в свое время не использованы высокие цены на сырье, чтобы переориентировать денежные потоки в нефтепереработку. Теперь, в поисках новых источников поступлений в бюджет, в правительстве заговорили о возможности проведения новой масштабной приватизации принадлежащих республике активов с целью доведения доли государства в экономике до 15% ВВП к 2020 году.

В списке предприятий, чьи госпакеты акций могут быть реализованы, числятся и НПЗ. Власти, вероятно, надеются переложить бремя модернизации на их новых владельцев. Однако в текущей ситуации, во-первых, эти стратегические предприятия придется вновь продавать за бесценок. Во-вторых, при уровне цен за баррель нефти в $45 и ниже вряд ли можно рассчитывать на форсированное финансирование модернизации.

Кто же может стать покупателем в это кризисное время? Если ранее в числе претендентов на покупку акций, к примеру, Павлодарского НХЗ были российские компании («Роснефть», ЛУКОЙЛ), то сегодня, полагают аналитики, они вряд ли пойдут на такую сделку. Ведь все проблемы с обеспечением Казахстана нефтепродуктами в Астане объясняют негативным влиянием России. Поэтому наиболее вероятным участником этой сделки может стать Китай, уже владеющий долей НПЗ в Чимкенте и контролирующий по официальным дынным 25% (а по экспертным оценкам, свыше 30%) нефтедобычи в республике.

Автор: Сергей Смирнов

Нефтегазовая вертикаль, №1-2, 2016

Нашли ошибку в тексте - выделите и нажмите ctrl enter